劇照來自艾未未導演的《人流》。 IMDB/亞馬遜工作室

1936 年,卡爾·霍費爾 (Karl Hofer) 創作的這幅作品最能概括 20 世紀上半葉德國藝術家的困境。 卡珊德拉 這是古特洛伊女先知的淒涼幻象,她注定永遠能預見未來,也注定永遠不會被相信。 2009年曾展出於 卡珊德拉:災難的願景 1914-1945 《卡桑德拉:1914-1945 年災難的幻象》在柏林德意志歷史博物館展出,從那以後它所傳達的信息一直困擾著我。

此次展覽展出了 1920 年代德國一些最優秀的藝術作品,當時許多知識分子,尤其是那些從事藝術工作的知識分子,預見到了納粹噩夢將成為新常態的程度。 一些人意識到了他們所看到的一切並離開了這個國家。 大多數人都經歷了不相信的後果。 英國喜劇演員彼得·庫克對“那些精彩的柏林歌舞表演為阻止希特勒的崛起和防止第二次世界大戰的爆發做出了巨大的貢獻”經常被引用來證明藝術在暴政崛起時是徒勞的評論。

然而藝術家們堅持挑戰假定的知識,試圖喚醒世界的良知。 藝術家可以成為起訴我們這個時代罪行的證人,也可以讓一些觀眾以不同的方式看待世界。

藝術的無用性?

19世紀初之前,戰爭通常被描述為英雄冒險,而死亡既高貴又令人驚訝地不流血。 然後戈雅帶著他的 戰爭災難 以展示拿破崙對西班牙造成的全部恐怖。 該藝術首次展現了個人在軍事力量面前的痛苦。 戈雅之後的戰爭永遠不能被視為一次真正的英雄冒險。

一個世紀後,奧托·迪克斯 (Otto Dix) 自願參加了第一次世界大戰,並因其在西線的服役而被授予鐵十字勳章,但他因 1924 年的一套蝕刻版畫而受到納粹的厭惡, 戰爭 (戰爭)。 他有意識地遵循戈雅的傳統,以最強烈的方式描繪了他在泥濘血腥的戰壕中經歷的全部恐怖,瘋子在戰壕里徘徊,罌粟花從死者的頭骨中綻放。

迪克斯嚴酷的現實主義與任何關於死亡為榮耀的宣傳都是不相容的。 他 1923 年的畫作《戰壕》(Die Trench)(在第二次世界大戰期間被毀)立即受到納粹黨的譴責,認為這是一種破壞性的藝術。 “削弱了人民必要的內心戰備”。 確實是卡桑德拉。

迪克斯對 20 世紀第一場可怕衝突的強烈反應已成為近期有關戰爭及其後果的藝術的靈感來源,包括本·奎爾蒂 (Ben Quilty) 和 喬治吉托斯。 奎爾蒂的 阿富汗之後 該系列作品來自他作為澳大利亞官方戰爭藝術家的作品,展現了從持續的軍事徒勞行為中返回的士兵所遭受的持續創傷。

奎爾蒂和吉托斯的藝術都鼓勵人們對陷入戰爭的個人產生同情,但絕不挑戰導致暴力衝突的政策。 澳大利亞陸軍仍然秉承我們在別人的軍事冒險中戰鬥的民族傳統。

畢加索最著名的反戰畫作似乎證明了藝術作為抗議武器的徒勞性。 格爾尼卡,為1937年巴黎世界博覽會西班牙館繪製。26年1937月XNUMX日,德國和意大利軍隊轟炸了巴斯克小鎮格爾尼卡,以支持法西斯將軍佛朗哥征服西班牙。 《格爾尼卡》的畫充滿了原始的悲傷,作者很清楚自己正在遵循戈雅和迪克斯的爭論傳統。

它的巨大規模,用充滿激情的線條繪製,並特意塗上了黑色、白色和灰色的薄薄的粗糙油漆,以紀念最先講述這個故事的新聞紙,這意味著即使在它被繪製80多年後的今天,它仍然有能力令人震驚。

1938 年,為了為西班牙事業籌集資金,《格爾尼卡》環遊英國,在曼徹斯特,它被釘在一個廢棄汽車陳列室的牆上。 成千上萬的人蜂擁而至,但都無濟於事。 英國政府拒絕乾預。 1939 年,勝利的佛朗哥給西班牙帶來了一個法西斯政權,直到 1975 年他去世才徹底結束。

二戰後的幾年裡,帶有強烈反戰信息的《格爾尼卡》的大量複製品掛在世界各地的教室裡。 目睹這一切的人是目睹美國轟炸越南、柬埔寨和老撾的一代人。

我們時代的危機

我們這個時代的巨大危機,人為造成的氣候變化,已經 在戰爭和飢荒中發揮了作用 除了通常的社會和政治因素之外。 這些災難的影響導致全球難民大規模遷移。 這種僑民是當前的主題之一 悉尼雙年展.

雙年展的七個地點中的三個以艾未未的作品為主,近年來,艾未未的作品不再利用他的反傳統美學來揭露中國境內的腐敗現象,以及全球數百萬人的苦難。 他的巨型雕塑《旅程的法則》讓人想起擱淺在地中海沿岸的許多木筏。 有些將載人的貨物運送給不受歡迎的主人,有些則在途中沉沒。 許多人在試圖逃往某種未來時溺水身亡。 艾未未將一群匿名難民放入他的巨船上,讓觀眾感受到這一切的巨大。

雖然《旅程法則》非常適合鸚鵡島發電廠的洞穴空間,但它最初是針對特定地點的作品。 布拉格國家美術館 在捷克斯洛伐克,這個國家曾經向世界各地輸送難民,但現在卻拒絕接收他們。 船底周圍刻有銘文,評論了導致這場國際悲劇的態度。 其中包括卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)的請求“在與你和我不同的他和她中認識到你自己”,以及捷克文學和政治英雄瓦茨拉夫·哈維爾(Václav Havel)。

從 1979 年到 1982 年,哈維爾在獄中寫道 信件 給他的妻子奧爾加。 由於他的監禁期限,這些不能引起公開的爭論。 儘管如此,他還是對現代人類的本質寫了一篇精彩的評論,並於後來出版。 他的觀察“現代人的悲劇不是他對自己生命的意義了解得越來越少,而是生活對他的困擾越來越少”,恰如其分地放在這裡。

位於藝術空間親密處的真正的姊妹作品有一種模糊感。 一個巨大的水晶球放在一張褪色的救生衣床上,這些救生衣被丟棄在萊斯博斯島的海岸上。 這意味著世界正處於十字路口。 政府和人民必須決定在危機時刻該走哪個方向。

藝術作為見證

艾未未的電影, 人流,以一種無法否認的方式呈現了這場危機。 它在悉尼歌劇院的首次澳大利亞放映是悉尼雙年展開幕慶祝活動的一部分,但現在已廣泛發行。 它的影響力是巨大的,但其內部卻故意自相矛盾。

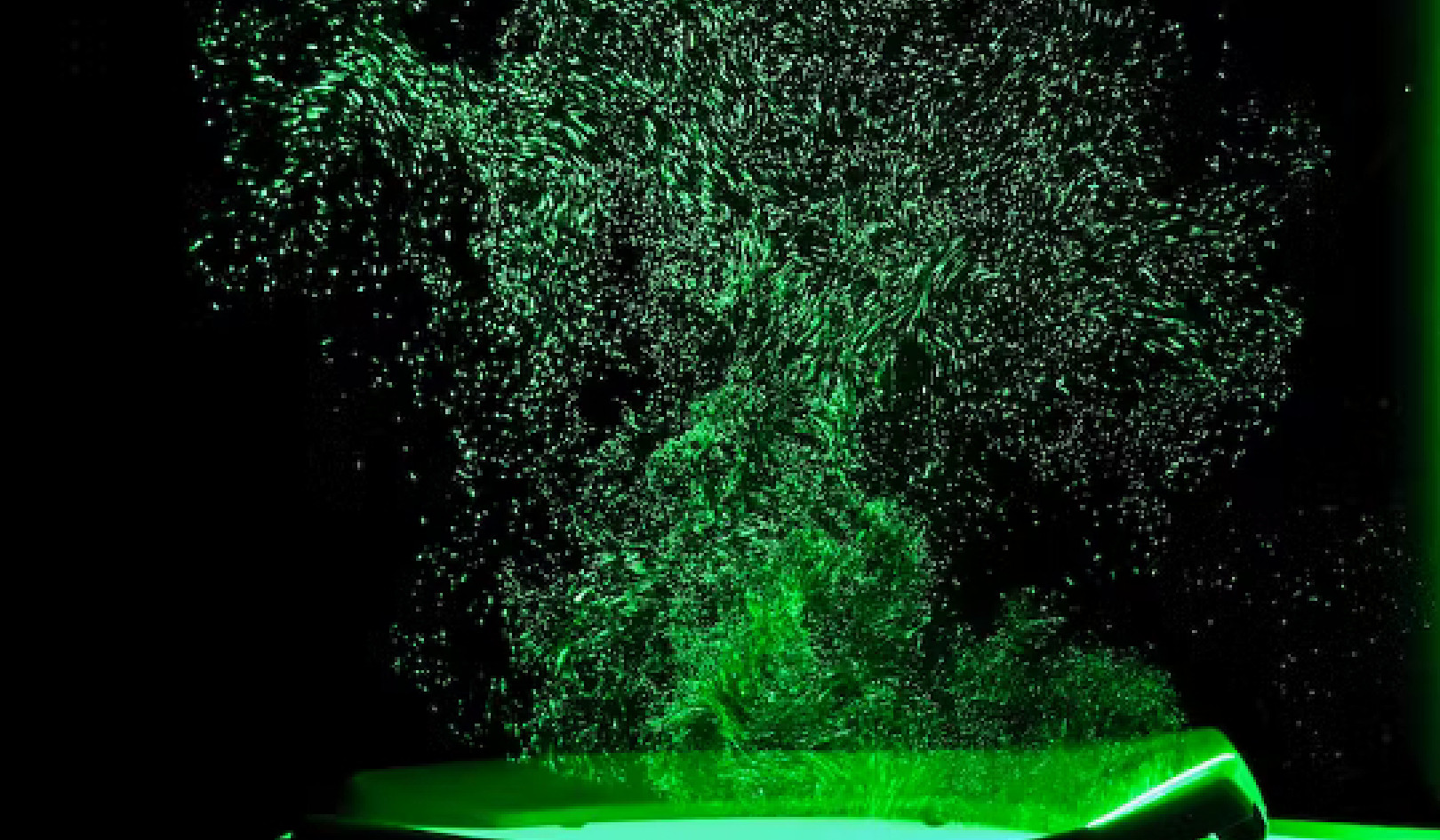

寧靜的地中海的美麗景色盡收眼底,然後放大到一艘裝滿橙色救生衣的橡皮艇,他們冒著生命危險去往歐洲的夢想。 當人們在萊斯博斯島的岩石海灘上被幫助上岸時,一名乘客講述了船隻尾隨其後的情況,他擔心船隻會因為岩石而無法到達。 這麼多人死在海上。 伊斯蘭國在摩蘇爾留下的油田燃燒的滾滾濃煙,以及在非洲拍攝的壯觀的沙塵暴,那裡的氣候變化繼續迫使許多人離開他們的土地,那裡有可怕的美麗。

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=DVZGyTdk_BY{/youtube}

對於澳大利亞人來說,馬其頓、法國、以色列、匈牙利和美國政府的態度和行動與我們政府的殘酷相呼應。 影片認為,如今大約有 65 萬難民,其中大多數人將在 20 多年的時間內沒有永久的住所。 二戰後歐洲為難民帶來未來的偉大人道主義工程,卻以鐵絲網、催淚瓦斯和海上溺水而告終。

我們正處於人類歷史上的一個時期,對問題的簡單化回答只會造成災難。 將人們送回邊境或將他們送回不安全的家中會造成另一次長途跋涉,或更多的溺水事件。 創建一支由沒有希望的年輕人組成的軍隊是伊斯蘭國及其繼任者招募人員的良方。 為自己和孩子看到未來的人成為自殺式炸彈襲擊者的可能性較小。

人流認為,難民問題(和解決方案)的最終責任在於那些認為沒有必要適應不斷變化的世界的總統和議會。

這種藝術不會改變澳大利亞對尋求庇護者的不人道政策。 在悉尼歌劇院首映當晚,本·奎爾蒂問艾未未是否覺得他的電影可能會有所作為。 他的回答是:“也許只是很短的一段時間。”

如果政府被要求為自己的愚蠢行為負責,《人流》的最終價值就是作為證人證詞。 艾未未收集了材料,向廣大觀眾表明,他有證據證明我們的時代嚴重忽視了人性。 他是現代卡桑德拉,通過藝術向權力訴說真相。 然後,當權者欣賞他的藝術的美學品質,同時將其放入所有那些不願看到他試圖表達的國家的官方藝術收藏中。

文化橋樑

雙年展中的其他藝術家採取了略有不同、或許更為微妙的方法。 蒂芙尼·鐘 (Tiffany Chung) 在 1970 世紀 XNUMX 年代的大逃亡中作為難民離開越南,她也在 Artspace 舉辦展覽。 她精心繡製的世界地圖描繪了來自越南和柬埔寨的船民的路線,而隨附的文件顯示了他們是如何受到與今天的難民同樣程度的懷疑的。

鐘目前在美國和越南的家提醒人們,那些向難民敞開心扉的國家可以從他們的存在中受益,而且,隨著時間的推移,許多衝突都會以和解告終。 期望藝術能夠改變政府政策或人類命運,這對藝術要求太高了,因為觀看藝術的體驗是如此個體化。 藝術有可能改變人們的生活態度,但這更有可能發生在個人身上。

在鸚鵡島高處的一個大錫棚裡, 哈立德·薩薩比 裝置作品《Bring the Silence》延續了他很久以前開始的軌跡——尊重蘇菲主義的創作傳統,並將其作為文化之間的橋樑。 甚至在進入棚屋之前,訪客就注意到了玫瑰花瓣的誘人香氣。 黑暗中,甘美的氣味幾乎令人難以忍受,而地板上鋪著的地毯則來自中東購物勝地——悉尼西郊的奧本。 觀眾被街道噪音的柔和喋喋不休所包圍,同時被巨大的懸掛屏幕的強烈色彩和玫瑰的氣味所吸引。

《帶來沉默》是一個八頻道視頻,每個屏幕都顯示德里墳墓的不同視圖,那裡是偉大的蘇菲派聖人穆罕默德·尼扎穆丁·奧利亞的聖地。 一些人將玫瑰花瓣和色彩鮮豔的絲綢布撒在他屍體的土堆上,而另一些人則在祈禱。 婦女和非信徒不得進入這個神聖的空間; 薩薩比必須獲得拍攝的特別許可。 穆罕默德·尼扎穆丁·奧利亞(Muhammad Nizamuddin Auliya)是中世紀最慷慨的聖人之一,他看到對上帝的愛導致對人類的愛,以及精神奉獻與仁慈相結合。

薩薩比多年來一直在探索這一所有伊斯蘭傳統中最歡樂的傳統。 他向悉尼西郊家中的人們展示了藝術如何跨越穆斯林和非穆斯林澳大利亞人之間的文化障礙。 對於非穆斯林來說,他提供了一扇了解伊斯蘭教既富有創意又神秘的一面的窗口,而且比那些經常受到衝擊的運動員譴責的信仰形象更容易被接受。

同樣的視覺倡導也是為什麼 Sabsabi 在阿德萊德舉辦展覽也就不足為奇了。 Waqt al-tagheer:變革的時代。 那些自稱的藝術家 十一,代表了伊斯蘭澳大利亞的多樣性,因為他們通過藝術的多樣性挑戰刻板印象。 他們的展覽策略以非常成功的原住民集體為藍本 普羅帕諾,在過去 15 年裡一直合作表達城市原住民的關注和藝術。 他們隨後作為藝術家的成功既是個人的也是集體的。 同樣重要的是,他們監督了人們對原住民的態度的轉變。

通過藝術進行的改造不僅僅涉及物體。 在塔斯馬尼亞,大衛·沃爾什 (David Walsh) 的古怪創作 MONA 被認為是該州命運復興的最重要因素。 這並不是唯一的原因——隨著世界變暖,溫帶氣候下的綠色島嶼越來越有吸引力——但即使是最憤世嫉俗的人也會承認 變化 他通過藝術進行創作。

藝術及其實踐者所帶來的改變並不是立竿見影的。 內政部長達頓不會因為看到人流而改變對難民的態度。 但他不一定是目標受眾。 艾未未寫道:“藝術是一種幫助人們尋找真理的社會實踐”。 也許這就是我們所能要求的。

關於作者

Joanna Mendelssohn,澳大利亞新南威爾士大學藝術與設計名譽副教授。 澳大利亞設計與藝術在線雜誌主編, 新南威爾士大學

本作者的書籍

at InnerSelf 市場和亞馬遜