存在Shutterstock

存在Shutterstock

一位朋友向我發送了使我成為遺囑執行人所需的文件。 他並不期望死於這種大流行,但他的身體有足夠的弱點,可以肯定地確定,如果病毒感染了他,他將無法生存。 他沒有我大,但他也不年輕。 他的眼光敏銳,足以知道他現在必須做什麼:待在家裡。 他的眼光也很敏銳,足以將死亡這一普遍事實納入自己的思想。

普遍的事實是- 關於160,000的 澳大利亞人每年都會死去,儘管每一次死亡都是特定的死亡,而且沒有任何一個死亡會像另一個死亡那樣。 從一定的距離看來,我們死時似乎都必須通過同一個門進入這黑暗或這刺眼的光,從這個角度來看,我們共同的目的地是不可否認的。

但從另一角度來看,是卡夫卡著名寓言中的人物, 法律面前,我們每個人都站在為我們打造的特定大門上,這是其他人無法通過的大門。 土耳其諺語說得類似:“死亡是跪在每個人門口的黑色駱駝”。

我的朋友對他的死事採取事態發展的方法令我有些震驚。 他的態度也讓我感到欣慰。 至少他沒有把事情留給可能認為他的死亡與其他所有死亡大體相同的官僚或秘密工人。

作為朋友,我一直很珍視他,因為他給我們的生活帶來了無庸置疑的現實主義,以及他接觸生活中每一次經歷的創造力。 我告訴他,我將很高興在文件上簽名,並在需要時擔任他的執行人。 他說,這很簡單。 他的所有物品都放在有標籤的盒子和文件中。

當我與另一個在墨爾本醫院做醫生的朋友交談時,她談到了每天整天戴著緊繃口罩,鼻子上的防護性塑料衣服出汗,服用後對手進行清洗和消毒對鼻子造成的擦傷。輪班結束時脫下所有防護服。

她說,她認為感染病毒只是時間問題。 她說,她還很年輕,生存的機會很高。 她的想法讓我再次感到震驚-或必須考慮是否要繼續從事這項工作。

這個可怕的伴侶

改天有 來自敬老院的近2,000人感染了該病毒,並且連續兩天報告的死亡人數創歷史新高。 悲傷的家庭在電視和廣播中接受采訪。

XNUMX月下旬,在墨爾本福克納(Fawkner)的聖巴西爾老人之家致敬。 丹尼爾·波克特/ AAP

XNUMX月下旬,在墨爾本福克納(Fawkner)的聖巴西爾老人之家致敬。 丹尼爾·波克特/ AAP

我現在住在家裡,我的死在我的腦海中閃閃發光。 我今年70歲,這使我很脆弱。 我知道,我們中的許多人都與這個可怕的同伴在一起,充滿了自己的耐心和激烈的關注。

唯一的憐憫是我不必擔心我的父母,他們的父母都在三年前九十多歲時去世了。 他們的死亡遵循著一種熟悉的模式:一系列跌倒,一種伴隨肺炎的疾病,下降到嗎啡輔助的睡眠中,然後在最後一口氣中拖累了幾天,就好像他們正在倒計時一樣。

但是他們的死也很特別。 我相信父親已經精疲力盡,母親還沒準備好去。 她進行了所有的戰鬥,直到最後一口氣。

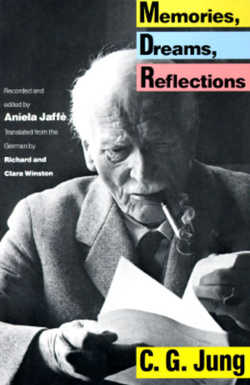

1944年,榮格(Carl Jung)摔斷了腳,心髒病發作,昏迷了三個星期。 在一個 簡短的回憶錄 根據他的經歷,他描述了自己漂浮到附近的空間,在那裡他可以俯視這個星球,然後進入一塊充滿光線的岩石,看起來像是一座廟宇,裡面有一個房間,他確信自己會遇到所有曾經居住過的人。對他很重要,他最終將了解他過著什麼樣的生活。

在這個房間的入口處,他的醫生叫他回到塵世,那裡似乎仍然需要他。 他寫道,他不得不放棄死亡的經歷。 他今年69歲,將再住17年。 對於那些照顧他的人來說,他可能看起來像任何處於昏迷中的病人,都快要死了,但是對於他來說,這是一個特殊的時刻,甚至是充滿期待的時刻。

在這個房間的入口處,他的醫生叫他回到塵世,那裡似乎仍然需要他。 他寫道,他不得不放棄死亡的經歷。 他今年69歲,將再住17年。 對於那些照顧他的人來說,他可能看起來像任何處於昏迷中的病人,都快要死了,但是對於他來說,這是一個特殊的時刻,甚至是充滿期待的時刻。

目睹父母隨著年齡的增長而身心惡化,到醫院病床的生命減少,雙眼緊閉,機器連接,呼吸困難的日子,看著父母去世是一種震驚。 靠近這個地方幾乎是難以忍受的,隨著剩餘時間的縮短,幾乎不可能遠離。

現在,在感染這種病毒時,垂死者的家庭遭受了痛苦的新負擔,因為他們甚至不能站在垂死的父母,祖父母或伴侶的床旁。 悲傷的這種無法估量。

在一篇關於死亡的文章中, 實踐中,米歇爾·蒙田(Michel Montaigne)提到:“實踐對我們必須完成的最大任務:死亡無濟於事。”

在這件事上,我們都是學徒。 但是,是否有某種方法可以使自己陷入死亡之中,或者我們必須始終努力使死亡和對死亡的念念不忘呢?

當我姐姐因癌症去世時,享年49歲,我記得她在去世的前一天拍著我們小女兒的手,對她說:“別哭,我會沒事的。 我保證你我會沒事的。”

當時我以為她在否認自己,或者也許她以為她需要保護我們免受死亡的沉重打擊。

但是現在我想她可能一直在註視著我們,甚至超越了她自己:我們確實死了,這沒事了,每一個活著的生物只有在其即將死亡的情況下才會移動。 她可能已經很好地看到了這一點,以接受其真理。 我不知道。

“一秒鐘,一分鐘,更長”

今天太陽出來了,低冬的陽光在我們後院觀賞梨樹的扭曲樹枝上閃閃發光,我忍不住走出陽光,在胡蘿蔔和甜菜根周圍除草,吸收了秋天的最後一片葉子從歐芹灌木叢下 能夠享受幾分鐘的時間,在脖子後部享受溫暖的陽光,我感到很幸運。

我一直在讀Svetlana Alexievich的 切爾諾貝利禱告,在結尾處的某個地方,她記錄了一位物理學家因切爾諾貝利事故而死於癌症的話。 他說,

我以為我只有幾天,只有幾天,可以活下去,而且我拼命不想死。 我突然看到每片葉子,鮮豔的色彩,明亮的天空,柏油碎石的鮮灰色,其中的裂縫和螞蟻爬在它們周圍。 “不,”我對自己說,“我需要繞過它們。” 我可憐他們。 我不想他們死。 森林的香氣使我感到頭暈。 我感覺到的氣味比顏色更生動。 輕白樺樹,繁瑣的冷杉。 我再也看不到這個了嗎? 我想再住一分鐘!

這種反應是可以理解的,我們每個人都有這種感覺,即使只是微弱的感覺,每天早晨我們發現我們再次擁有了這個世界,也許是一整天。 每次閱讀該段落時,我都會誤讀“我極想不死”為“我極想死”。

30年,在封閉的切爾諾貝利核電站周圍2006公里禁區的普里皮亞季廢棄小鎮的一個幼兒園裡,看到玩具和防毒面具。 達米爾·薩戈利(Damir Sagolj)/ AAP

30年,在封閉的切爾諾貝利核電站周圍2006公里禁區的普里皮亞季廢棄小鎮的一個幼兒園裡,看到玩具和防毒面具。 達米爾·薩戈利(Damir Sagolj)/ AAP

呆在家裡的這種渴望幾乎與在世界上擠滿人群的渴望相匹配。 挽救我自己的生命的願望與實現自己的生命的願望混雜在一起。 我的誤讀困擾著我,但這種情況一直在發生。

我認識的一位30歲的女性回答我,問她如何看待這種流行病的老齡化受害者人數的增加,就需要開展更多的公開的“死亡陽性”運動以使死亡更自然是我們文化中生活的一部分–要使之成為一種東西,我們就不必擔心太多或變得如此生氣。

儘管她說死亡似乎是屬於她以外的其他種類,但她還是很有道理的,因為這是我們對待死亡態度的另一面。 有時我躺在床上,盤算我可能要留給我的天數,這似乎既很多又不夠。 然後我忘記了這個數字是因為畢竟,如果沒有我,世界上怎麼會有一個世界?

幾年前,我們親愛的鄰居安娜說她已經決定該死了。 她沒有其他想要的東西了。 我們已經看過她的護士照顧她的丈夫患癡呆症十年了,當她對我們的孩子大驚小怪時,我們和她一起喝了很多下午茶,並向我們展示了她正在完成的最新上千個拼圖遊戲。 她談到了她正在讀的書。 然後有一天她準備去。

此後不久,我或多或少地在醫院的病床上拜訪了她。 我為她的決定感到驚訝。 但是現在,當我接近老年時,我想我也許能夠理解她的決定與身體一樣,是一個心事。

美國新聞社報導說,在24小時內 每分鐘一個人 死於Covid-19在美國。 我不確定如何理解這種計數。 它讓人聯想到屍體隊列,瘋狂的directors儀館長和悲痛的家庭。 它加快了思維速度,使我產生了恐慌感。

背景是一名猶太教教士,在五月的紐約史泰登島自治市的一個公墓中,為墓葬者準備下一次墓葬的墓地,在葬禮期間完成了祈禱。 大衛·戈德曼/ AAP

背景是一名猶太教教士,在五月的紐約史泰登島自治市的一個公墓中,為墓葬者準備下一次墓葬的墓地,在葬禮期間完成了祈禱。 大衛·戈德曼/ AAP

在美國,每天的每一分鐘大約有七個嬰兒出生。 一分鐘內,整個國家發生了很多事情。 數字講述著某種故事,內心訴說著另一個故事,但有時數字是針對心臟的。

如果不是死亡陽性,那麼也許我們可能是現實死亡的。 Svetlana Alexievich在癌症病房與兒童交談。 一個名叫Oxana的垂死孩子談到了她的願望:“當我死時,不要把我埋在墓地裡。 我怕墓地。 那裡只有死人,還有烏鴉。 在空曠的鄉村埋葬我。”

有可能知道我們在恐懼,同時也知道這種恐懼是一種瀕臨死亡的恐懼,除此之外,我們可以憑我們的想像力進入一個空曠的鄉村。

恐怕像我們所有人一樣。 當我的女兒問我走了之後她該如何處理骨灰時,我們的假想是我會關心“我的”骨灰會怎樣,它將對我產生影響,而“我”仍會當她做出決定時要在某個地方。

我永遠無法為她撰寫一套清晰的說明,儘管我知道將這些骨灰放在大自然的某個地方,也許是倒在水上或樹下,這與我對如何最好地完成旅程的想法很合適。

強光

由於正式宣布了災難狀態,並且我們城市的所有公民都在晚上宵禁,“災難”一詞似乎標誌著終點。 但這已成為新起點和新運動的標誌。

有了這些新計劃,儘管這些計劃非常嚴厲,但有可能使人們天真地相信,有時死亡將不支配我們的思想,病毒將是我們談判的記憶,黑暗進入狹窄的鄉村之前,經過狹窄的通道。 也許作為步履蹣跚的人類,我們必須這樣生活:反复想像,希望有更多的重生場面。

“狹窄狹窄的黑暗通道,然後才進入開闊的鄉村……” 存在Shutterstock

“狹窄狹窄的黑暗通道,然後才進入開闊的鄉村……” 存在Shutterstock

當我們充分了解到我們每個人都必將走向自己的特殊死亡之時,也許那時我們已經在那個空曠的鄉村中了。 我的搭檔安德里亞(Andrea)和我今天在陽光下走到一個公園,我們與我們的兒子短暫相遇。

我們談論了我們生活中所有微小,無關緊要,有趣和平凡的事物。 在擴展鎖定下,我們兩個人將過生日。 我們沒有提到死亡,但是我們所說的一切都沐浴在強烈的光線下。

我們的職責

我收到了電子郵件,這些電子郵件為州際和世界各地的朋友提供了為期六個星期的鎖定支持和良好祝愿。 態度和情緒已經從責備轉向支持。 我們面前有一段艱難的時期。 這條街在夜晚沉寂無聲。 我有一本可供閱讀的書籍清單,一本舊報紙要扔掉,但在那之前我發現我病倒了。

當我給醫生朋友打電話時,他告訴我他本人是COVID-19陽性,已在墨爾本的一個養老院簽約,並在家中隔離了兩個星期。 到目前為止,進入第六天,他感覺還不錯。 為此他說,他一直保持健康,飲食健康並服用鋅片。 我的朋友建議我去附近醫院的急診室,我也這樣做,儘管我非常緊張。

當我到達時,我是緊急候診區中唯一的人,不久之後便和一個小隔間的護士一起進屋,進行尿液和血液檢查。 每個人都用塑料製成,戴著口罩,在我的過道上,有三名警務人員護衛著囚犯,腳踝處繫著ckle銬,一隻手臂被掛鎖固定在寬皮帶上。 所有三名警察都被戴上了面具,其中一名還戴著明亮的橙色海洋游泳鏡。

在急救中心,我感到自己既處在危機不斷發展之中,又正在現場表演。 一個坐在輪椅上的女人大聲問每個人的名字和工作是什麼。 當一個人說他是急救中心的負責人時,她大聲笑了很長時間,好像在某種程度上抓住了河裡最大的魚,並且不相信。

有人問她是否要吃午飯,然後她宣布她餓了,可以給他們做培根和煎蛋三明治,然後是脆花生醬三明治。

我被送出急診病房,留下血液和尿液樣本進行分析,但由於未顯示任何具體症狀,因此未接受COVID-19的檢測。

我在醫院的時間使我想起了我現在與世界的距離。 我重新認識到,一個工作場所可能會頭昏眼花,繁忙,混亂,充滿人性化,無法預料的對同胞的痛苦,痛苦以及那些像馬戲團或歌劇一樣奇特的景象。 我已經習慣於在家中兩到三個房間之間移動,而出門只是進入花園,以至於我在醫院的恐慌中摸摸著我的門把手,床單,椅子或窗簾,而在同時我感到與他人的這種親密關係才是真正的活著。

回到家中,我必須不斷提醒自己,我正在做這種需要做的事情,這種安靜,幾乎被動的生活方式。 這種社會隔離可能是中世紀的一種瘟疫反應,但如果沒有這種隔離,我們就會被告知,現代醫院,呼吸機和重症監護病房將不堪重負。 需要對該病毒進行親密的人類反應。 它迫使我們誠實。

如果這種社會隔離現在是生活的職責之一,那麼它就與其他所有職責並存,其中包括死亡是我們的職責之一。 這是一個古老的思想,也許是一個異教思想。

塞內卡(Seneca) 寫下這項職責 在基督教時代的第一世紀。 這麼多的死亡和疾病的存在,使我們現在有可能被驅使重新認識到活著的生命,這是否太無情了?

我可以羨慕Alexievich引用的那個人的生動,原始的意識,這個人“拼命不想死”,而他也感到有些絕望。 活著而死的部分原因可能是能夠一次抓住並承載一種以上的感覺,尤其是矛盾的感覺。

一朵罌粟從花箱裡冒出來…… 凱文·布羅菲

一朵罌粟從花箱裡冒出來…… 凱文·布羅菲

今天早上,安德里亞(Andrea)打電話給我,來看看我們第二個從後院的花箱中彈出的黃色罌粟。 它毛茸茸的莖上纖細站立,紙質的花瓣在其完美的背景下(冬日的天空)散發出令人震驚的色彩。![]()

關於作者

創意寫作退休教授Kevin John Brophy 墨爾本大學

books_death