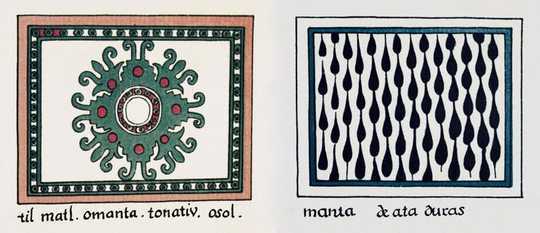

墨西哥(Aztec)藝術家的禮儀斗篷設計,他們於1500年代中期發明了Magliabechiano法典。 Tonatiu(左)代表太陽神,“ ataduras”(右)代表聯繫。 Z. Nuttall(1903)古墨西哥人生平, CC BY-NC

墨西哥(Aztec)藝術家的禮儀斗篷設計,他們於1500年代中期發明了Magliabechiano法典。 Tonatiu(左)代表太陽神,“ ataduras”(右)代表聯繫。 Z. Nuttall(1903)古墨西哥人生平, CC BY-NC

當感染席捲從未有過的人群時,其影響是生物學,社會,心理,經濟的,而且往往是災難性的。 在我們的集體想像中,許多人繼續壯大。 的 歐洲鼠疫,美洲天花和西班牙流感被認為是 最致命的 歷史上-並導致了他們肆虐的社會發生了根本性的轉變。

自1490年代歐洲人入侵美洲後,大多數土著社會 被淘汰 由天花,流感,麻疹,cocoliztli(出血熱)和斑疹傷寒引起的潮汐。 我們經常認為這一可怕的事件是殖民時代導致了遙遠的過去,當時殖民主義使新型疾病橫行遍及美洲。

但實際上,在過去的五個世紀中,這一直是一個持續的過程,即使減少了。 新資本主義對南美洲心臟地帶的每一個最後堡壘的過度聯繫和剝削的動力意味著,即使是最後的堅守者也有接觸疾病的危險。 作為生態變化的人種志研究者,我記錄了在令人記憶深刻的與這類新型疾病的痛苦接觸中倖存下來的人們的推薦信。

在過去的十年中,我與南美洲巴拉圭北部土著阿約雷奧社區的長者EiAngélicaPosinho合作,記錄了她的生活故事。 在1970年代,她大約12歲時,在她的人民中經歷了新型病毒感染。

EiAngélicaPosinho正在接受采訪。 由FSWyndham

EiAngélicaPosinho正在接受采訪。 由FSWyndham

以下內容是Ei故事的一部分,並得到她的同意-但是,即使不是全部,她這一代的許多Ayoreo長輩也有類似的悲劇敘述。

失去與韌性的故事

Ei的名字在阿約雷奧語中的意思是“根”,出生於一個家庭,這個家庭的生計以園藝,捕魚,狩獵和收集野生食物為生,以“隔離”方式生活在他們的棕櫚大草原,乾旱森林和濕地家中。 。

局外人稱他們為“未接觸的人民”,但目前孤立的大多數團體在歷史上確實與 非土著群體 後來才選擇與自己保持距離以尋求保護。 例如,Ei的大家庭成員研究並監視了多年來侵犯其傳統領土的巴拉圭,玻利維亞和巴西定居者,並有意避免與他們接觸。 他們知道白人定居者攜帶的疾病可能破壞他們的家庭。

然而,到了1970年代,Ei的大家庭成員受到定居者襲擊和集團間衝突的巨大壓力,以至於他們做出了令人毛骨悚然的決定,決定與最近的特派團避難一周。 他們事先哀悼他們將要發生的事情,因為他們知道自己會生病。 用Ei的話來說:

決定與白人同住後,我的媽媽回家了,爸爸和她的伴侶(她的伴侶)哭了。 好像我們已經要死了。 很多人哭了。 大家都哭了 他們知道,如果有傳教士,很多人都會生病和死亡。 那時我們離開灌木叢,我的大部分直系親戚都和我們一起去了-我們在一起是八個人。 後來,我們幾乎所有八個人都死於疾病。

Ei的母親和未出生的兄弟姐妹在接觸後不久就去世了,她的弟弟也是如此,一旦與外界接觸,便染上了麻疹。 Ei和她的父親病得很重,但得以倖存,部分原因是:

這個疾病沒有我的兄弟之一,所以當我和我的爸爸患病時,他能夠去找食物。 他救了我們,帶來了我們要與水和飲料混合的蜂蜜。 我們不想吃白人的食物,因為它使我們感到難受。 有一次我的兄弟給我們帶來了兩個犰狳,而我的爸爸很高興。 他對我說:“我們很幸運,您的兄弟沒有受到這種疾病的感染。 他救了我們。

許多其他的Ayoreo家庭並不那麼幸運。 立即影響到所有人的疾病(如在新的接觸情況下)最致命的方面之一就是食物購買和護理的中斷。 當這種情況發生時,即使是那些沒有重病的人也可能因飢餓或缺乏基本護理而死亡。

墨西哥經驗

這種由新疾病引起的破壞 歷史悠久 在整個美洲。 入侵的歐洲人抵達後不久-在1400年代和1500年代,然後又在無數次隨後的浪潮中-天花和其他疾病遍布兩大洲。

這些最初的流行病常常在土著人民到達歐洲之前就已經到達土著社會,即感染是通過現有的人際網絡,沿著大大小小的土著貿易路線從身體到身體預先傳播的。

在殖民地Tenochtitlán(今天的墨西哥城),與倖存者在1500年代的大流行中倖存下來的人們有口述歷史。 貝納迪諾·德·薩哈貢(Bernardino deSahagún)和他的講納瓦特爾語的墨西哥學者和文士團隊 記錄經驗 在被稱為《佛羅倫薩食品法典》的第12本書中–或“西班牙新事物通史”。

這些學者生活在徹底的動盪和災難性的生命損失時期,他們寫了有關天花的影響的文章。 他們專門記錄了1520年 因食品和保健系統崩潰而死亡:

死了很多。 膿皰就像覆蓋物一樣。 確實有許多人死於他們,許多人只是死於飢餓。 飢餓導致死亡; 沒有人照顧別人; 沒有人去參加另一個。

身體疏遠的悠久歷史

埃伊(Ei)的親戚至今仍孤立地生活在巴拉圭北部和玻利維亞東部的干旱森林中-他們的人數可能在50至100人之間,但沒人能確定。 大約有100個其他團體在自願隔離中 巴西和秘魯.

年復一年,這些小團體選擇遠離白人定居者。 他們收穫傳統食物,跋涉季節性路線,說祖傳語言,並避免與2020年全球化,高度聯繫的世界中傳播的無數病毒接觸。

埃伊(Ei)曾與年輕人生活過類似的狀況,他說他們生活在逃亡中,他們害怕暴力和疾病侵襲者帶來的危害。 當我們中的許多人自願將自己隔離在自己的家中以防止發生COVID-19時,我們處於獨特的位置,可以理解和尊重選擇與世隔絕的土著群體。

這些對流行病災難500年的敘述的最後抵抗者擁有對本國主權的基本權利。 確實,許多土著群體 現在因為擔心COVID-19感染而封鎖了他們的社區。 同時,來自 Brasil 至 美國 表示,按照過去500年的歷史格局,他們可能準備利用當前的流行病威脅土著土地主權。

但是,由於我們現在都面臨著成倍增加的COVID-19案件浪潮,因此請記住,通過此類事件具有韌性的關鍵方面是人們相互照顧和保護來之不易的權利。 儘管工業化國家的食品供應鏈非常廣泛 更廣泛 他們比阿約雷奧(Ayoreo)或16世紀的墨西哥人 仍然脆弱。 每個人都需要營養和保健,才能抵禦嚴重疾病或從中恢復過來。 兩者都與社會和政治網絡緊密相連。![]()

關於作者

Felice S. Wyndham,人類學和博物館人種學學院研究會員, 牛津大學